A pesar de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones de la región, el asesinato de una familia en Tibú desencadenó una ola de combates entre el Eln y disidencias de las Farc en el Catatumbo. La crisis escaló rápidamente, junto con la manipulación de cifras y la desinformación de los sucesos en curso. Todo ello dio piso para que el gobierno nacional declarara el Estado de Conmoción Interior para esta parte del país.

El suceso no fue menor, y así puede concluirse una vez visto todo lo que le siguió. El miércoles 15 de enero de 2025 una andanada de tiros disparados al amparo de la noche acabaron con la vida de Miguel Ángel López, su esposa Zulay Durán Pacheco y su hijo Herney López Durán de menos de un año, en hechos sucedidos sobre la vía que conduce del municipio de Tibú a la ciudad de Cúcuta. La noticia ganó eco nacional de inmediato y los medios de información, en un primer momento, inculparon a la guerrilla del Eln por lo sucedido. Un mes después la Fiscalía acusaría como autores de estos crímenes a miembros de las disidencias de las Farc, frente 33.

Tres asesinados, una masacre más de las varias que suceden al mes en Colombia, y que pasaría desapercibida si no hubiera sido la gota de agua que terminó por llenar y rebasar la tensión acumulada en la región, y de la cual daban cuenta las cinco alertas tempranas emitidas tanto por la Defensoría del Pueblo como por las organizaciones sociales.

Y la gota que rebasó la copa, como si se tratará de agua represada, provocó a su vez una avalancha de balas que van y vienen en distintas coordenadas de los municipios, corregimientos y veredas que integran la región del Catatumbo. Avalancha contenida durante meses, así puede deducirse, por los diálogos de paz que durante dos años adelantaron Gobierno y Eln, y el mismo cese al fuego que acordaron a la luz de las conversaciones.

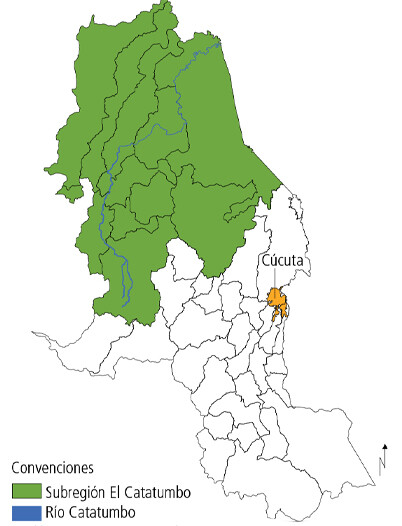

En las semanas que siguieron, en el despliegue de armas y cruce de disparos de todos lo calibres que tomó cuerpo en la extensa región del nororiente colombiano que limita con Venezuela, 56 personas perdieron la vida: 27 de Tibú, 21 de Teorema, 6 de El Tarra, 1 de San Calixto y 1 de Hacarí; además, 54.098 de sus pobladores optaron por desplazarse y así evitar ser víctimas o testigos de lo que estaba sucediendo, según el primer reporte de la situación entregado por el Ejército colombiano1.

La pugna en curso llevó un día después, el 16 de enero de 2025, al gobernador del Norte de Santander, William Villamizar, a realizar un llamado urgente al gobierno nacional, exigiendo prestar atención al complejo recrudecimiento de la violencia y el conflicto armado en esa región2. Transcurridas otras veinticuatro horas la Defensoría del Pueblo, en la red X, escribió su profunda preocupación «ante el inicio de confrontaciones armadas entre el Frente 33 extintas Farc y el Eln en la región del Catatumbo […] se reportan actos de violencia que ya han dejado víctimas mortales y se prevé un desplazamiento masivo de comunidades enteras, lo que agudiza la crisis humanitaria en esta región».

En un comunicado fechado ese mismo 17 de enero, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) rechazó la responsabilidad del asesinato de Miguel Ángel y su familia, y acusó a los integrantes del Frente 33 de perpetrar la masacre. Que a su vez rechazaron este hecho, y ambas partes se acusaron de paramilitares. ¿La muerte de esta familia en verdad fue el móvil de los enfrentamientos entre estos dos grupos armados?

La Defensoría ya había advertido sobre el riesgo de esta situación mediante la Alerta Temprana 025 de 2021 y la Alerta de Inminencia 026 de noviembre de 2024. En la primera advertían que «se podría generar una confrontación violenta entre estos dos grupos por el control territorial y las tensiones acumuladas entre ambos grupos». Y, tres años después, la segunda, alerta reportó «la existencia de una disidencia de las Farc, fortalecida y expandida y una eventual confrontación entre ella y el Eln, conducirán a la región a una crisis desproporcionada y de elevados costos humanitarios». Además hay tres alertas más que emitió la institución advirtiendo la crisis.

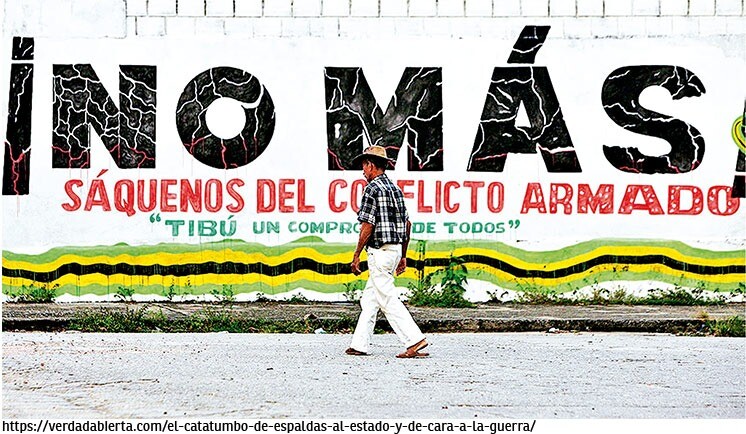

«El Catatumbo condenado a cien años de soledad por el último Aureliano Buendía». En Cien años de soledad, al último Buendía, que es un bebé recién nacido, se lo comen las hormigas. Y a los últimos descendientes del coronel Aureliano Buendía: Aureliano Amador, Aureliano Centeno, Aureliano Serrador, Aureliano Arcaya y que habían sido marcados con una cruz en la frente, los matan con un disparo en el lugar marcado. En la foto de la tela que tiene la frase aquí retomada, puede verse un mensaje cuestionador dirigido al presidente Gustavo Petro que, un 26 de enero, en medio de la desatada crisis en el Catatumbo y la crisis diplomática con Estados Unidos tras su trino contra Donald Trump, se autodenominó «quizás el último Aureliano Buendía».(Fuente Ciudad en Movimiento).

Manipulación de la crisis, cifras que no cuadran

Para el 18 de enero la desinformación que circulaba por distintos medios del orden nacional e internacional, había sumido al país en la confusión total sobre lo que estaba ocurriendo. Todo parecía indicar que estaba en curso una guerra política, orientada desde las altas esferas. Ese mismo día el Obispo de Tibú, Monseñor Israel Bravo Cortés, en un vídeo llamó a «evitar fundamentalmente, que en medio de este miedo y esta crisis, nos gane la desinformación y el susto que pueden generar ciertos videos y noticias, que más que ayudar a generar un clima de serenidad crean más confusión».

Las cifras que iba conociendo el país sobre las víctimas de los sucesos en curso, difundidas por distintas fuentes, no coincidían unas con otras, y el afán parecía ser colocar un culpable en el centro de los acontecimientos en curso. Así, aparte de que los reportes no distinguen entre los muertos de combatientes de las insurgencias y soldados, las primeras cifras que el Ejército entregó sobre la situación no encajan ni con el total de víctimas ni con el lugar de su deceso, como se deduce del primer primer boletín del Ministerio de Defensa del 21 de enero, en el que reportó 38 homicidios: 4 en Ocaña, 3 en Sardinata y 31 en Cúcuta3, ciudad que, por demás, no figura en el acumulativo del MinDefensa en su último reporte. Tampoco coincide la cifra del Ejército del 22 de enero, con el segundo boletín del PMU de la Gobernación del Norte de Santander, en el que reportaron 38 personas muertas, 4 firmantes de paz, 2 líderes sociales y 32 particulares4. ¿Dónde están los 16 muertos demás que reportó el Ejército en su primer reporte?

Con la crisis agudizada, Gustavo Petro y su gabinete ministerial firmaron el decreto 0062 del 24 de enero de 2025 «por el cual se decreta el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar». Según el comunicado de la Presidencia de la República «la información reportada por las autoridades territoriales en los PMU, en el marco de la escalada de violencia y con corte al 21 de enero de 2025, se han confirmado 381 homicidios»5.

¿381 homicidios? Error o adrede en la redacción del comunicado, la verdad es que la cifra tuvo una repercusión textual encontrada en internet en medios como El Espectador, Infobae, Caracol Radio, Kien Y Ke, por mencionar solo algunos, ayudando a incrementar la confusión y pánico entre la población6 y pavimentando el escenario para que el Presidente acusara al Eln por crímenes de guerra. Todo un manejo mediático para justificar la ruptura de la mesa de negociaciones que había ordenado de inmediato, una vez conocido lo que supuestamente estaba ocurriendo en el Catatumbo.

Las cifras son alarmantes pero su evidente manipulación también lo es. Alberto Castilla, integrante del equipo político del Comité de Integración Social del Catatumbo –Cisca–, en entrevista con desdeabajo contó: «nosotros planteamos que hay que corroborar, por ejemplo, los datos de desplazamiento forzado. No digo que no sea ese el número. Pero sí es cierto que los alcaldes de Cúcuta y Ocaña denunciaron que había registro de personas que no tenían la condición de desplazadas. Una cosa es quién realmente tiene la condición de desplazado por ese hecho victimizante y debería ser el sujeto de la atención inmediata. Pero llegó mucha gente, que habita inclusive en la ciudad, y aparecen de municipios que nunca habían tenido registro de población desplazada y ni un histórico de desplazamiento y, además, están muy lejanos del Catatumbo como Herrán, Bochalema y Cucutilla. ¿Qué ha venido ocurriendo con esto? Hay una situación muy dolorosa y difícil en el Catatumbo, pero lo que nosotros reclamamos es que no pueden ser utilizadas las cifras con un propósito político».

Las dudas son muchas y las respuestas de las instituciones son, por lo menos, ambiguas, como lo indica el senador Robert Daza, cuya UTL implementó un ejercicio de control político y solicitó datos desagregados de personas que han declarado el desplazamiento en los municipios objeto de la conmoción interior, así como de la atención que han recibido por parte de la Unidad de Víctimas. La respuesta de la entidad, nos sorprende: “A la fecha contamos, con corte a hoy 30 de enero de 2025, con un total de 70 declaraciones tipo masivo, tomadas por las oficinas del ministerio público: 11 recepcionadas en Cúcuta, 46 en Ocaña, y 13 en Abrego”. Se entiende que aún no hay una individualización de las personas desplazadas, simplemente una declaración general de que x número de personas se han desplazado. Cada declaración masiva incluiría a por lo menos 70 personas. Defensores de DDHH consultados sobre esta situación mencionan que por lo menos hay irregularidades en el registro y en el cálculo de la población desplazada.

Por otra parte, la Unidad de Víctimas informa, mediante el mismo requerimiento, que entre el 1 de enero de 2025 y el 5 de febrero de 2025 han sido atendidas con kits alimentarios y de aseo de emergencia en los municipios de Cúcuta, El Tarra, Sardinata, Ocaña y Tibú, un total de 9.378 personas. Los interrogantes que despierta esta respuesta no tardan en presentarse, ¿Y los restantes 35.000 desplazados reportados por la Defensoría del Pueblo y replicados por los medios a finales de enero, no reciben estas ayudas? ¿Hay mala gestión de la institucionalidad? Las dudas son muchas.

El Estado de Conmoción Interior y la militarización

Hasta el 5 de febrero el gobierno nacional había expedido 16 decretos (ver recuadro 1) dentro del marco del Estado de Conmoción Interior (en adelante ECI) en la región del Catatumbo, todos ellos, aparentemente, con el objetivo de atenuar la situación que allí se vive. ¿Serán suficientes 90 días, como lo establece el ECI, para mitigar la situación que da origen a la misma? ¿Han sido llamadas las organizaciones y la población civil a participar en la redacción de estos decretos? ¿Ven reflejadas sus peticiones en algunos de estos?

Para Holmer Pérez, presidente de la Asociación Campesina del Catatumbo –Ascamcat–, en entrevista con desdeabajo, «El ECI genera preocupaciones. No lo vemos ni negro, ni oscuro, ni gris porque hay que revisar a profundidad los decretos. ¿Cuáles son los que podrían ser viables y beneficiosos para las comunidades? El Presidente dijo en Ocaña que esto daba para militarizar. Pero la región del Catatumbo ya está militarizada desde hace rato, está por encima de los 9.000 militares. El ECI tendrá recursos importantes y pedimos una Comisión de Veeduría desde la sociedad civil para que no se convierta en una oportunidad –como ocurrió con el Ocad-PAZ– donde los recursos fueron a parar a cuentas personales».

Con el paso de los días fue quedando nítido que ni las organizaciones sociales ni la población civil fueron llamadas a la redacción o participación de estos decretos. Una decisión vertical que rompió con la lógica participativa que se tenía en la región entre el Gobierno y la sociedad civil, como fueron los diálogos vinculantes regionales para construir los planes de desarrollo y el llamado Pacto Social por el Catatumbo (ver recuadro 2).

Sobre el particular, Alberto Castilla, dijo: «No consideramos necesario el ECI. Desde que empezó este gobierno se generó una relación de confianza con el territorio. Es importante construir un pacto social para realmente transformar el Catatumbo. Hubo mucho trabajo con la institucionalidad. Si el gobierno materializa esas políticas es posible que veamos eso convertido en paz […]. Nos sorprende muchísimo cuando el gobierno empieza a cambiar la relación que había construido con las comunidades. […]. No se avanzó con la firma del Pacto. De pronto el gobierno empieza una interlocución con la institucionalidad local que no cuenta con la confianza de las comunidades y ahí empieza un quiebre, después se generan unos hechos que nosotros hoy decimos ¿en que se ha basado el gobierno para declarar el ECI?».

Entre los decretos emitidos existe uno, el que lleva por número 0118 de 2025, y con el cual se designa a un comandante militar para que asuma el control operacional y la coordinación de las operaciones militares y policiales en la zona afectada. Este decreto brilla con fuerza sobre los demás, toda vez que por medio del mismo se regresa a prácticas que se creían de la época del Plan Colombia, y por medio de las cuales el mando militar terminaba siendo más importante que los alcaldes y otras autoridades municipales. Queda, por tanto, la inquietud, ¿Declarar el ECI como excusa para ceder ante las exigencias de los poderes tradicionales en su afán por romper las negociaciones de paz y retomar el camino de tierra arrasada como vía predilecta para enfrentar la insurgencia?

La declaración del ECI despierta suspicacias por doquier. Sobre ello puntualiza Holmer Pérez: «En el marco del ECI nosotros vamos a acompañar y respaldar lo que creemos de tipo social. Lo militar es un tema que nosotros le hemos dicho al gobierno que nuestra región viene de un proceso de vulneración de derechos y nuestras comunidades han sido atropelladas. No puede ser que la medicina sea peor que la enfermedad. Uno de los mínimos humanitarios es el respeto por el trabajo, el liderazgo y la no estigmatización. El perfilamiento es un tema muy delicado. Los mínimos humanitarios son para los actores en confrontación el Frente 33, el ELN y también para el Ejército y la Policía».

Es una realidad compleja y que toma cuerpo en un territorio militarizado. En el departamento, en su capital Cúcuta, tiene sede la Trigésima Brigada, y en la región del Catatumbo, en Tibú, se encuentra el Batallón de Ingenieros de Combate Nº 30 y las instalaciones de la Fuerza de Tarea Vulcano; está la Base Militar “La Esperanza” en El Tarra, la Base Militar “La Esmeralda” en Convención, y también actúan en la región las Fuerzas de Despliegue Rápido (Fudra). El decreto que declaró el ECI anotó que según: «fuentes de inteligencia, desde el departamento de Arauca, el ELN envió integrantes del Frente de Guerra Oriental hacia la región del Catatumbo para fortalecer su presencia y ejecutar las acciones criminales que iniciaron a partir del 15 de enero de 2025». ¿Por qué no actuaron esas fuerzas militares, si ya sabían de la movilización de tropas del Eln, para frenar la posterior confrontación armada entre las insurgencias?

Una fuente consultada por desdeabajo, proveniente de la zona del Catatumbo y que prefiere mantenerse en el anonimato, dijo: «¿cómo no detectan ese movimiento de tropas? No hicieron acciones preventivas y no enviaron todo el personal que desplegaron ahorita. Acá hay un tema y es toda la responsabilidad del Gobierno en todo esto, sabía lo que iba a pasar, se lo han advertido desde que empezaron esas tensiones y se lo han dicho en espacios como la construcción del Pacto Social por el Catatumbo».

Otro de los decretos expedidos es el 0137 de 2025, por medio del cual se adoptan medidas integrales de protección colectiva y medidas de protección individual bajo la coordinación de la Unidad Nacional de Protección (UNP), junto con las organizaciones sociales. ¿Es acertado este decreto? Después de 90 días, cuando termine el ECI y las comunidades o personas individuales queden sin sus esquemas de protección, ¿qué podría suceder?

Wilfredo Cañizales, de la Fundación Progresar y Defensor de Derechos Humanos, nos respondió a estas preguntas en entrevista con desdeabajo: «por experiencia no creemos y desconfiamos en la implementación de medidas eficaces, inmediatas, urgentes e integrales por parte de la UNP. Si hay un organismo paquidérmico, irresponsable, errático en la toma de decisiones, falta de voluntad para atender las urgencias de los escenarios de riesgo de líderes, defensores y defensoras ha sido la UNP […]. La UNP para implementar una medida de emergencia se puede demorar 6 meses. El decreto dice: “medidas de emergencia extraordinarias, ¿no?”. Todo es extraordinario y de emergencia. Al interior de la UNP el trámite de estas medidas es igual a cualquier trámite porque ahí todo se ha vuelto engorroso, difícil, lento, demorado y nunca responden a la necesidad real del escenario de riesgo y amenaza».

Según diversos medios de información, y el mismo énfasis expresado por la Casa de Nariño, lo que está ocurriendo tiene como trasfondo la disputa por el control de un territorio sembrado con miles de matas de coca. Una realidad abordada sin la profundidad que la misma amerita, y utilizada a primera mano para macartizar a unos y otros como simples narcos, continuadores de Pablo Escobar, según el decir del presidente Gustavo Petro.

La realidad de los cultivos de coca, con extensión igual o superior a las 43 mil hectáreas y que marcan la economía de la región, no es negada por nadie, tampoco las consecuencias que se derivan de la misma, y la necesidad de encontrarle salida favorable para la población que habita allí, como para el país. En alusión a lo cual Holmer Pérez puntualizó:«En agosto de 2022 fue la primera visita del Presidente y con esta última, en la junta militar, son tres. En las primeras dos, en El Tarra, hizo la propuesta de que el Catatumbo fuera la capital nacional de la paz. De ahí salió la iniciativa del propio Presidente de convocar, desde la institucionalidad, el Primer Encuentro Regional de Cultivadores de Coca. Entregamos un mandato avalado por las fuerzas sociales de la región llamado Transformación Territorial. Inclusive se comprometió a ir más allá de lo que se denominó Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en el Acuerdo de Paz y todavía no ha llegado el gobierno […]. Aquí hubo una crisis económica hace 2 años en la región del Catatumbo donde no hubo compra de pasta base de coca. Le dijimos al gobierno nacional: “aprovechemos esta oportunidad para la sustitución de cultivos”, y no la aprovecharon».

Por su parte Alberto Castilla acotó: «La implementación del cultivo de la coca debe ser visto como una realidad que no tenga una política de criminalización […]. ¿Qué significa? Mirar cómo se avanza en un proceso de reconversión productiva. No se trata de sustituir coca por cacao, palma o café. Sino qué tipo de productividad puede desarrollar en materia económica el Catatumbo […], No ha habido una experiencia exitosa y replicable de erradicación voluntaria del cultivo […]. La única manera, creo, para acabar la coca es a partir de la voluntad del campesino cultivador sea por un acuerdo con el gobierno o porque se agote en estar inmerso en una economía con tanta violencia».

Caravana Humanitaria en El Tarra

En medio del ir y venir de sindicaciones, señalamientos, manipulaciones, desinformación, instrumentalización de los sucesos en marcha, sin dejarse confundir por todo ello, las organizaciones sociales asentadas en el territorio tomaron la iniciativa y convocaron a una Caravana Humanitaria el 4 de febrero de 2025 en El Tarra, de la cual participaron el Cisca, Ascamcat, la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo –Asuncat–, el Movimiento por la Constituyente Popular –MCP–, como también congresistas, delegaciones del gobierno y plataformas de derechos humanos.

La experiencia expresó la decisión de los actores sociales de base regional, así como sus aliados con asiento en otras partes del país, por dejar en claro la importancia de darle continuidad a los espacios de participación alcanzados durante los últimos años, así como de levantar una pared que impida que la disputa en curso se extienda en el tiempo.

La Caravana permitió ver otra parte de la realidad. Al entrar al polideportivo del municipio estaba pintado un mural que decía: «Paz Catatumbo. Emergencia humanitaria. No a la militarización». A su fondo una mesa larga con un mantel de cuadros verdes y blancos con varios micrófonos y botellas de agua sobre esta. Atrás, en asientos, los representantes de organizaciones y delegaciones, en una de cuyas sillas se encontraba Rosa María Mateos, abogada y coordinadora del eje de defensa del territorio y luchas contra la crisis climática del Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo, que respondió para desdeabajo las siguientes preguntas: ¿Qué diagnóstico tenía el Colectivo sobre derechos humanos antes de desatada la crisis en el Catatumbo?

Rosa María Mateo (RMM): Muchos sectores y comunidades venían advirtiendo, con preocupación, principalmente el rezago en el cumplimiento de los acuerdos para la construcción de paz. Hay una ausencia en esa participación de fondo de saber realmente los actores de estos grupos armados, ¿Qué están considerando? ¿Cuáles son sus objetivos y su propósito? No solo en el marco de la guerra, sino también en el marco de sentarse en una mesa de diálogos. Teníamos varios reportes e insumos para pensar que definitivamente las cosas no iban por un buen camino.

da: ¿Cuál es el diagnóstico actual de derechos humanos que se tiene de la región?

RMM: Es lamentable la escalada del conflicto, como el pueblo está sumido en una situación muy compleja, como lo son los cultivos de uso ilícito, desplazamientos, homicidios, todo lo que implica vivir con miedo. En esa Caravana era muy visible el miedo que se respira. Nos llamó mucho la atención, y personalmente me preocupó muchísimo porque desde el Cajar hemos trabajado en el tema de la sustitución de cultivos y estuvimos a un puntito de que Duque volviera a asperjar con glifosato muchas zonas de este país. Siempre escuchamos que las avionetas están listas, están listas y viendo la cantidad de cultivos de uso ilícito que hay en la región, situación que nos preocupa mucho frente al nuevo gobierno en Estados Unidos. La Corte Constitucional ha señalado que la aspersión aérea tiene que ser el último punto y que se debe priorizar todo el marco que trae la sustitución voluntaria.

¿Preguntas sin respuesta?

Las cifras no son fidedignas y las versiones sobre lo ocurrido denotan la complejidad de la situación, y todo ello deja más preguntas que certezas. ¿Cuál es el verdadero entramado que hay detrás, para desestabilizar esta región y la frontera con Venezuela? ¿Por qué se obstaculizan los procesos de sustitución de cultivos ilícitos en la subregión y los planes para tratar sus problemas estructurales? ¿Por qué el Presidente asumió rápidamente un relato de lo sucedido y, pese a las evidencias que van emanando, permanece en lo dicho?

Las organizaciones exigen respeto al DIH y que se cumplan los 7 mínimos humanitarios (ver recuadro 3). También concuerdan, entre otros, que el Gobierno debe firmar el Pacto Social por el Catatumbo, que es la hoja de ruta a seguir para tratar de fondo los problemas estructurales de la región. Insisten en los procesos de diálogos para la construcción de paz. Un cese inmediato de los ataques entre los actores armados de la región. Concertar y replantear entre el campesinado y el gobierno la sustitución de cultivos ilícitos. Rechazan el perfilamiento, estigmatización y amenazas a la población civil de la región. Respetar la vida de la población civil y las organizaciones, aún más, cuando Alberto Castilla de Cisca y Adonias Mantilla de Ascamcat, ya han sido amenazados, entre otros liderazgos de la zona.

Estamos, como puede deducirse, ante una realidad, que para ser abordada cabalmente, requiere acercarnos a más miradas, y así procedimos, pero a pesar de los intentos realizados desdeabajo no logró comunicación efectiva ni entrevistar a la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército (Dicoe), a la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC), así como alcaldes de El Carmen, San Calixto, Teorama y Tibú.

1. Europa Press, “Ascienden a 58 los muertos por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC en Colombia”. 18/01/25

2. Carol Salazar, Infobae, “Gobernador de Norte de Santander aseguró que el Gobierno no pudo proteger a los habitantes: “No le quedó fácil”. 17/01/25

3. Actualización de la situación en El Catatumbo – Ministerio de Defensa. 21/01/25.

4. Balance PMU Catatumbo. Gobernación Norte de Santander. 22/01/25

5. Presidencia de la República. “Presidente decreta la conmoción interior en región del Catatumbo, municipios del área metropolitana de Cúcuta y los del Río de Oro y González en el Cesar” 24/01/25.

6. Pero revisando la norma en su hoja seis en realidad iban hasta esa fecha 38 homicidios.

7. Centro Nacional de Memoria Histórica (2018), Catatumbo: memorias de vida y dignidad, CNMH, Bogotá, p. 64

Demandas de los movimientos sociales y la comunidad de general

En desarrollo del Estado de Conmoción Interior el gobierno nacional ha expedido 16 decretos para, entre otros: restablecer las cadenas de producción del sector agropecuario, proteger las cadenas productivas, adoptar medidas de protección de tierras, reactivar el sector turístico, garantizar la protección del tejido empresarial privado y garantizar el funcionamiento del transporte público terrestre; suspender o sustituir en su totalidad los servicios de petróleo y sus derivados, podrá autorizar el uso del espectro radioeléctrico en los servicios terrestres fijos y móviles, limitar el uso de sustancias y productos químicos, y tomar medidas extraordinarias e integrales de protección para personas, grupos y comunidades afectadas por las graves violaciones a los derechos humanos y el DIH.

Pacto Social para la Transformación Territorial del Catatumbo

Por medio de espacios de participación que integraron la diversidad de las expresiones regionales, a lo largo de meses, se construyó el Pacto social para la transformación territorial del Catatumbo: con el cual se pretende “Transformar el Catatumbo en un territorio ordenado alrededor del agua, con justicia social y ambiental, soportado en una red educativa y una estructura productiva que promueva la diversificación y la reconversión productiva, fortaleciendo el tejido social y posibilitando la construcción de Paz Territorial”.

Se acordaron los siguientes ejes estratégicos del Pacto y la priorización a las posibles inversiones en cada uno:

Eje inicial: Derecho humano a la alimentación y soberanía alimentaria

Eje 1: Ordenamiento territorial participativo y popular

Eje 2: Modelo regional de salud

Eje 3: Red educativa regional y universidad del Catatumbo.

Eje 4: Transformación económica, agroindustrial y productiva para el desarrollo

endógeno del Catatumbo

Eje 5: Conectividad, infraestructura vial y transporte intermodal

Eje transversal: Paz Total, implementación del acuerdo y reparación integral

El Estado de Conmoción Interior contempla ciudades y municipios que no pertenecen a la región del Catatumbo, esto obedece a que son zonas donde opera el Eln en la región. “La presencia del ELN a lo largo de la frontera con Venezuela es una realidad que nadie lo puede negar […] la ha construido durante décadas esto no es una presencia como lo tratan de vender que apareció con Maduro o Chávez. […] Hay una decisión en su proyecto que hace parte de los análisis y no de las justificaciones. El Eln ha incorporado en su política y en su discurso la frontera como un elemento estratégico de la guerra. En el 2020 teníamos monitoreadas 22 bandas criminales que operaban en la frontera de Norte de Santander con Venezuela, que es de alrededor de 144 km. Hoy solo existe el Eln”, contó Wilfredo Cañizales de la Fundación Progresar.

7 mínimos humanitarios

Es una plataforma mínima acordada por las organizaciones sociales y humaniatarias de la región, y levantada como exigencias a respetar por los actores armados:

1- Distinción entre combatientes y no combatientes. Defensa y respeto de la vida.

2- Respeto al ejercicio de los liderazgos sociales y defensores de derechos humanos.

3- Respeto y protección de bienes civiles, sociales, religiosos, sagrados, comunitarios y fuentes de supervivencia económica, cultural y ambiental.

4- Prevención, abstención, erradicación y no repetición de todas las formas de violencia basada en género, violencia sexual y hacia la comunidad LGTBIQ+. El cuerpo no es territorio de guerra.

5- Respeto a la autodeterminación, autonomía territorial, gobernabilidad, jurisdicción, derecho propio de las comunidades y patrimonio étnico y cultural.

6- Respeto y garantía a la movilidad de personas y libre locomoción.

7- Respeto a misiones humanitarias, médicas, sanitarias, institucionales, organizaciones no gubernamentales y de organismos internacionales.

Un espiral de violencia y resistencia en la región

El conflicto en la región del Catatumbo tiene sus raíces en múltiples procesos históricos que han afectado a todos sus habitantes, así como al ecosistema. Es una larga y continúa historia de violencia, iniciada en 1530 con la invasión española de sus territorios liderada por Ambrosio Alfinger, y que en el siglo XX toma cuerpo en las multinacionales del petróleo, que con aval de la oligarquía asentada en la Sabana de Bogotá, los arrincona, les roban sus tierras y los someten a padecer un modelo económico ajeno a sus necesidades. Hasta hoy, diezmados, la historia de violencia en su contra se prolonga y toma diferentes rostros y formas, ante lo cual no guardan silencio.

El 19 de enero se pronunció la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo –Ñatubaiyibarí– en un comunicado sobre la situación actual: «estos hechos y sus consecuencias habían sido advertidos al Gobierno Nacional, así como se solicitó reiteradamente a estos dos grupos el respeto por la vida, la dignidad e integridad de nuestro pueblo y la de nuestros hermanos campesinos, pero el silencio se impuso a las advertencias. Las alertas y el llamado a la prevención fueron ignoradas. Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por la paz, desde el diálogo y la prevención de cara al futuro».

En la constante violencia y usurpación sufrida de sus tierras, en 1905 se firmó la llamada Concesión Barco para que realizara labores de exploración y explotación de petróleo. Para 1931 las compañías estadounidenses Colombian Petroleum Company, a la que en la región conocen como la Colpet y la South American Gulf Oil Company, la Sagoc, obtuvieron un área de 186.805 hectáreas para comenzar su actividad (8). Por ello existen en Tibú, entre otros, veredas y corregimientos con nombres que se encuentran ligados a este trazado de tubos, campos y campamentos, como: Campo Dos, Campo Seis, Petrólea, Kilómetro 60. Sobre el particular Wilfredo Cañizares dice:

–Aquí no hemos tenido momentos de tranquilidad, realmente han sido ciclos y ciclos de violencia. Ahí de fondo, por supuesto, apoyados por unas grandes economías ilegales en una región con unas grandes riquezas minero-energéticas, hídricas, agroindustriales, que siempre han jugado a favor de los poderosos. A la región no le han dejado absolutamente nada. Gran parte de la responsabilidad de estos ciclos de violencia tienen que ver con la primera concesión petrolera en Colombia […]. Grandes riquezas, con una gente trabajadora y hermosa, que ha sufrido grandes injusticias por vivir en un territorio enormemente rico. y sus riquezas puestas al servicio del poder y de las élites en Colombia.

«El Catatumbo hay unos ejercicios comunitarios muy importantes en una zona de colonización que se han construido a partir de la organización comunitaria, de la autogestión, de la economía propia. Elementos característicos de las formas organizativas que hoy tiene la región como las Juntas de Acción Comunal, las asociaciones de juntas, las organizaciones de mujeres, de jóvenes, de víctimas, de población con capacidad y las organizaciones sociales […]. Hay que entender que el Catatumbo ha tenido una fuerza organizativa muy importante y que ha tenido como propósito la permanencia en el territorio», anotó Alberto Castilla.

La organización campesina en la zona comenzó su presencia en los años setenta, consolidando su auge entre 1980 y 1985. En 1987 fue el Paro Cívico del Nororiente, al cual siguieron las persecuciones al movimiento social y población civil por parte de paramilitares, operando inicialmente como “escuadrones de la muerte”. A su vez, la región ya contaba con presencia y accionar de las guerrillas, como también la coca ya había entrado y se consolidaba en la siguiente década. A finales de 1999 el paramilitarismo entró en la zona con el Bloque Catatumbo, perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Según el informe del Colectivo Luis Carlos Pérez, los paramilitares del Bloque Catatumbo asesinaron a por los menos 11.200 personas y desplazaron a más de 19.000 familias, entre 1998 y 2005, y cometieron 60 masacres. El Cisca, Ascamcat y la configuración actual de Ñatubaiyibarí nacieron en medio del control paramilitar. El Bloque Catatumbo se desmovilizó en 2004 y otros dos frentes restantes en 2006. Sobre este particular, Wilfredo Cañizares comentó:

–El proceso de diciembre del 2004 llevó a un nuevo ciclo de violencia […] Aparecieron Los Rastrojos y Los Urabeños. […]. En el 2016 fue lo mismo, incluso antes de que las Farc avanzara en su proceso de desarme, ya sabíamos que habían grupos de guerrilleros que no se iban a desarmar. En esta emergencia humanitaria el Eln ha reconocido que habló con gente ex Farc y ayudó en ese proceso de rearme. La discusión no es qué son, sino lo que está ocurriendo en el territorio y los impactos humanitarios que tienen esas nuevas dinámicas de violencia como las Farc, AUC o EPL en 1991, que son procesos fallidos de reincorporación, en los que el Estado ha aplicado la misma estrategia: desarmar a estos grupos sin intervenir el territorio. Este gobierno cambia el discurso, pero termina siendo lo mismo.

Los cultivos ilícitos, una realidad sin resolverse de fondo

Los paros cocaleros en la región del Catatumbo evidencian otros de sus históricos problemas: los cultivos ilícitos. En 1998 la región registró movilizaciones que reivindicaron derechos campesinos. Luego, en 2013, el paro agrario hizo sentir nuevamente la fuerza de los catatumberos al volver a exigir soluciones para el cambio de los cultivos ilícitos2. Además recientemente, en marzo de 2024, se tenía previsto un nuevo paro cocalero pero fue suspendido al tomar nota de los diálogos con el gobierno.

1. Vega, Renán; Núñez, Luz Ángela y Pereira, Alexander (2009), Petróleo y protesta obrera, la USO y los trabajadores petroleros en Colombia. En tiempos de Ecopetrol, Bogotá, USO, Corporación Aury Sara Marrugo y ABV-FGTB.

2. Pedro Arenas, Prensa Rural, “Campesinos cocaleros están comprometidos con la paz total”. 01/11/22.

Autor/a: Juan Sebastián Navarrete Aldana - 24 febrero, 2025

Información tomada de desdeabajo.info

(CO) 320 727 3663

(CO) 304 375 2684